ネコふんじゃった

ネコふんじゃった 85)人類最高の交響曲

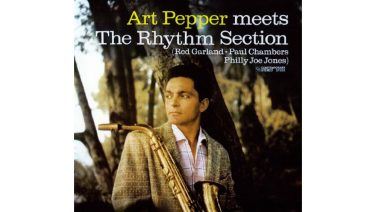

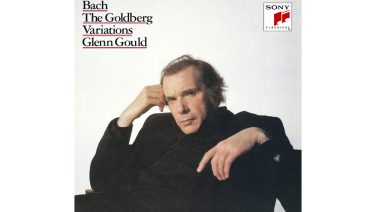

今回はクラシックのお話。ぼくが好きな交響曲はたくさんある。モーツァルトの「プラハ」と四十番、ベートーヴェンの三番、六番、九番、シューベルトの「未完成」、マーラーの九番と「大地の歌」。ブラームスの四つの交響曲も捨てがたいし、七つあるシベリウス...

ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ぼく自身のための広告

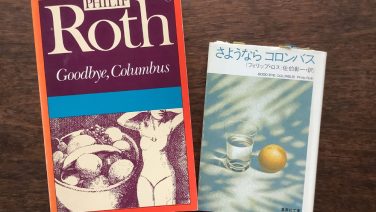

ぼく自身のための広告  あれも聴きたい、これも聴きたい

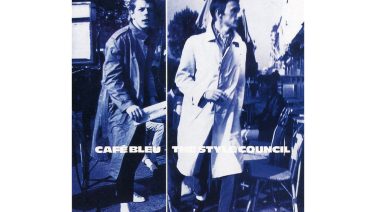

あれも聴きたい、これも聴きたい  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

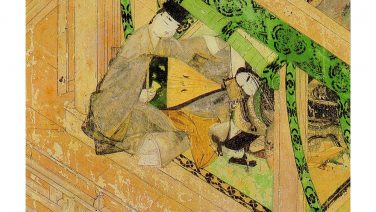

ネコふんじゃった  源氏物語講義

源氏物語講義  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  源氏物語講義

源氏物語講義  源氏物語講義

源氏物語講義  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  源氏物語講義

源氏物語講義  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  源氏物語講義

源氏物語講義  創作

創作  源氏物語講義

源氏物語講義  往復書簡

往復書簡  源氏物語講義

源氏物語講義  往復書簡

往復書簡  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  まぐまぐ日記

まぐまぐ日記  まぐまぐ日記

まぐまぐ日記  未分類

未分類  まぐまぐ日記

まぐまぐ日記  まぐまぐ日記

まぐまぐ日記  まぐまぐ日記

まぐまぐ日記  まぐまぐ日記

まぐまぐ日記