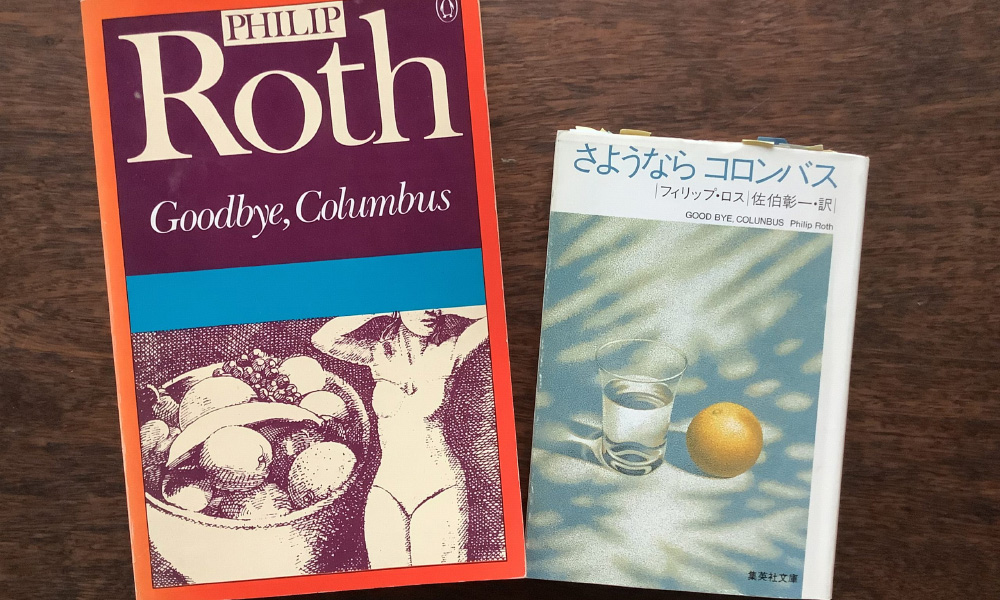

29 フィリップ・ロス『さようならコロンバス』

失恋とは、世界を失うことである。世界を成り立たせていた遠近法が崩壊し、自分のまわりの風景が、うすっぺらで表面的なもの感じられる。中心を失った世界は外延され、とりとめなく、つかみどころのないものになる。方位もランドマークもない空間のなかで「自己」は漂流をはじめ、あれほど確かだった欲望は拡散し、自分が何者なのか、何をしたいのかわからなくなる。

そう、失恋とは、心を失うことでもあるのだ。

ぼくが生まれた年に発表されたこの小説を読んだのは22歳のときだった。作者のフィリップ・ロスは1933年生まれというから、ぼくの母と同じ歳だ。そうか、これはうちの両親の世代の話なのだ……といったことは、読んでいるあいだはまったく頭になかった。それどころかぼくは、この作品に描かれた恋愛を、自分との差異や距離感まで含めて、いちいち身につまされながら読んだ。なんといっても、読み手は22歳だったのだ。

アメリカ東部の街の公立図書館に勤める主人公の「ぼく」は、ある夏の日、プールで地元の名門校に通う女子大生・ブレンダと出会う。その夜電話をかけて、テニスをしている彼女に会うため、郊外の住宅地へ出かけていくところが好きだ。

ニューアークを出外れて、アーヴィングトンをすぎ、鉄道の踏切、転轍手の番小屋や材木置場、デァリー・クィーンズ、古物自動車の売場などの雑然とひしめき合う一画をぬけると、夜気も涼しくなってきた。(佐伯彰一訳)

見知らぬ土地の何気ない描写だけれど、どこか懐かしい。やはり自分の生まれた年に発表された小説なのだと思う。短い言葉のやりとりで軽妙に運ばれる会話。逆に地の文では、一つのセンテンスを途中で何度も屈折させながらつないで、ときに韜晦な表現もまじえながら、細部までよく筆が届いている。やや作り過ぎている感じられることもある会話に、地の文章が適度な陰影をつけてバランスをとっている、と言えるかもしれない。

主人公の彼も彼女も率直だ。性への陰気なこだわりもない。その点では、一世代も若いぼくらの方が、もっと鬱屈していた気がする。しかし明朗で快活に見えるブレンダは、その裏に不安定な壊れやすい心を隠してもいる。ちょっとシニカルで勝気な性格とはアンバランスなかたちで現れる弱さが、彼女の人物造形にリアリティを与えている。

主人公の「ぼく」もまた、付き合っている相手が高級住宅地に住む成功者の娘であることにたいして、屈託がないとは言えない。全体に乾いて軽やかなトーンで描かれる二人の関係に、どこかぴんと張りつめた緊張感があるのは、おそらくそのためだ。これが結末部の、避妊具をめぐるたわいのない行き違いへの伏線になっている。

フォール・イン・ラブがあって、ロスト・イン・ラブがある。あたりまえだけど。小さな齟齬を修復できず、逆にお互いの意地や自尊心が傷口を広げ、ついには関係の解消にまで至ってしまう経緯は、いまも昔もそれほど変わらないのだろう。とくに若い日の恋においては。そして失われた恋の場所から振り返るとき、はじめて恋愛小説は成立するのかもしれない。

ぼくは汽車に乗って、ユダヤ暦の新年の第一日目の朝、ちょうど日の昇りかける頃、ニューアークへ帰りついた。仕事にもどるには、まだたっぷり時間があった。

たっぷり時間があるのはいいことだ。時間をかけて少しずつ、心が失われた場所に、新しい心が生まれてくる。あまり代わり映えはしないかもしれないが、何も損なわれていない。人の心にかんして、何かが損なわれるということは、おそらくありえないのだ。新しい心の下には、古い心が眠っている。その下にはもっと古い心が……年輪のように、幾層にも心を重ねながら、ぼくたちは生きていく。そして人生は、木の幹のように少しずつ太くなっていく。