ネコふんじゃった

ネコふんじゃった 43みんなメロウでシルキーだったころ

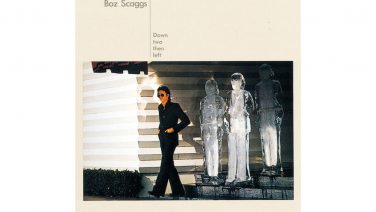

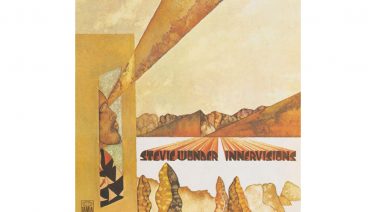

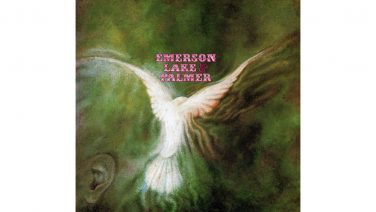

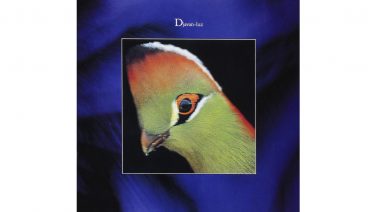

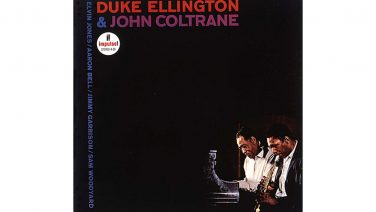

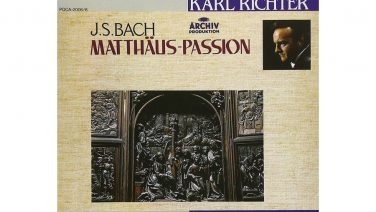

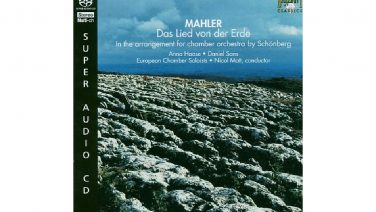

あのころ(というのは、ぼくが大学生だった七〇年代後半)、AORという呼び方はなかった。ソフト・アンド・メロウとかシティポップスなどと呼ばれていた。ちなみにAORは「アダルト・オリエンテッド・ロック」の略。ロックにジャズやソウルの要素をブレン...

ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  The Road To Singurality

The Road To Singurality  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  The Road To Singurality

The Road To Singurality  The Road To Singurality

The Road To Singurality  The Road To Singurality

The Road To Singurality  The Road To Singurality

The Road To Singurality  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  The Road To Singurality

The Road To Singurality  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  The Road To Singurality

The Road To Singurality  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  未分類

未分類  The Road To Singurality

The Road To Singurality  九産大講義

九産大講義  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  講演原稿

講演原稿  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  九産大講義

九産大講義  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  九産大講義

九産大講義  ネコふんじゃった

ネコふんじゃった  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  九産大講義

九産大講義  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  The Road To Singurality

The Road To Singurality  九産大講義

九産大講義  あれも聴きたい、これも聴きたい

あれも聴きたい、これも聴きたい  あれも聴きたい、これも聴きたい

あれも聴きたい、これも聴きたい  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告  ぼく自身のための広告

ぼく自身のための広告