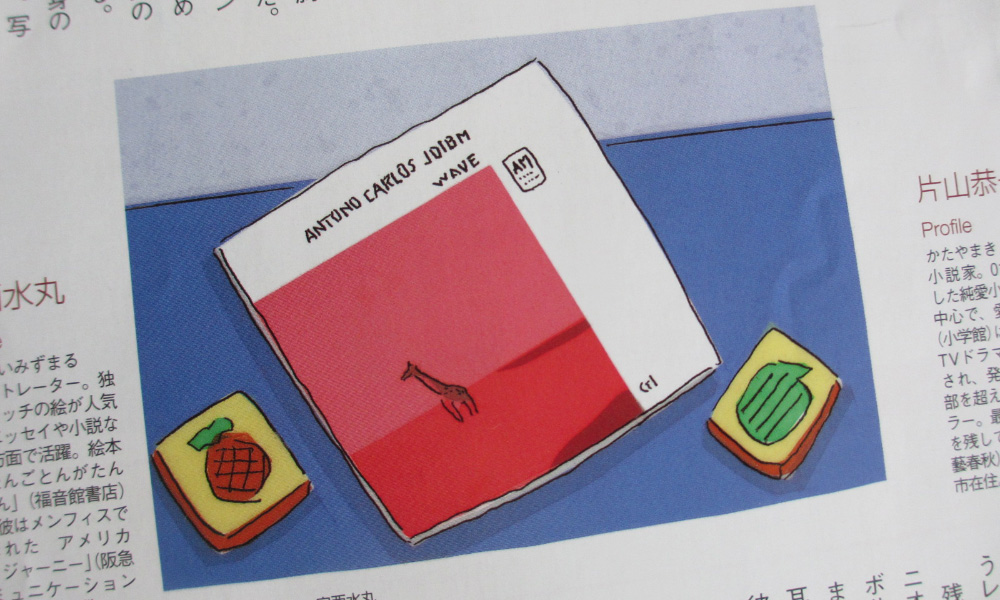

③『ウェイブ』

海辺の街に生まれ育ったので、子どものころの海水浴の思い出は、いまでも無性に懐かしい。水中メガネをつけて潜ると、眼下を大小様々の魚たちが泳いでいる。沖へ向かって泳いでいくうち、海の底はだんだん深くなって、あるところからすり鉢状に落ち込んでいる。光の届かない水のなかは、全身が震えるような恐ろしさだった。

泳ぎ疲れると、岩の上で潮風に吹かれながら一休みする。沖を行き交う船の立てる波が、足元の磯に打ち寄せてくる。トンビが魚を狙って海上を旋回している。太陽が西の空に傾き、海が輝きはじめると、そろそろ帰る時間だ。夏の一日の終わりは、いつもちょっと物悲しい。夕日のせいだろうか、自転車を漕いで家路を急ぎながら、胸の奥がオレンジ色に染まっていく気がした。

そんな夏の日を思い出しながら、キリンが波打ち際を走っていくジャケットを眺めている。実際は草原なのだろう。でも光の照り返しのせいで、水辺のように見える。「波」というアルバムのタイトルや、中身の音楽からの連想も働いているのだろう。写真はピート・ターナー。ウェス・モンゴメリーをはじめ、CTIのレコード・ジャケットを飾る写真の多くは、この人によるものだ。ブルー・ノートのフランシス・ウルフとはまったく異なるテイストで、CTIというレーベルのイメージを決定づけた。

残りの字数が少なくなってきた。アントニオ・カルロス・ジョビンの話をしなくては。ボサ・ノヴァという音楽は、この人にはじまり、この人に終わる。今日、ぼくたちが耳にしているボサ・ノヴァのスタイルは、彼とジョアン・ジルベルトの二人が生み出したと言っても過言ではない。「イパネマの娘」「ディザフィナード」「ワン・ノート・サンバ」「想いあふれて」「おいしい水」「コルコヴァード」……すぐに十曲くらいはタイトルが浮かぶ。彼が作曲したボサ・ノヴァの名曲は数知れない。

そのジョビンがクリード・テイラーのプロデュースのもと、クラウス・オガーマンをアレンジャーに迎え、全曲インストィルメンタルで臨んだ作品がこれだ。ジョビンは作曲のほかにピアノとギターを担当。ベースはおなじみロン・カーター。ドラムスはブラジル人のドン・ウン・ロマン。とくにソリストらしいソリストは立てず、アンサンブル中心のアレンジがいい。しつこくない、飽きのこない美味しさ。どの曲も、この上なく心地よい。まさに極上のイージー・リスニング。海辺で潮風に吹かれている気分が味わえる。(2011年9月号)