9 シリコン・バレー

サン・ノゼからパロ・アルトをサウス・サンフランシスコまで60キロメートル以上にわたってつづくサンタクララ・バレーは、現在ではヒューレッド・パカードやインテルをはじめとして、アップル、グーグル、フェイスブック、ヤフー、ツイッター、ユーチューブなど多くのIT企業が本拠を置く一帯となっている。このあたりが「シリコン・バレー」と呼ばれるようになった経緯についてはよくわからない。一説によれば、1971年に週刊の業界紙ではじまった連載に「シリコン・バレー」の名前が使われたのが発端だという。

1950年代まではリンゴやアプリコットなどの果樹園が広がる長閑な農業地帯だった。ここに半導体がやって来たのは、1955年にベル研究所に在籍していたウィリアム・ショックレーがパロ・アルトにトランジスタの会社(ショックレー半導体研究所)を設立したのが最初とされる。また冷戦時代を反映して、軍事関連の会社がこのあたりに集まることになる。

1955年生まれのジョブズがはじめてコンピュータ端末を見たのも、実家の近くにあったNASA(米国航空宇宙局)のエイムズ研究所だった。エイムズ研究所の隣にはロッキード社のミサイル航空宇宙部門がおかれ、潜水艦発射弾道ミサイルをつくっていた。他にも最先端の軍需企業が勢ぞろいしていた。軍需産業だけでなく、その関連で技術系の企業がたくさん集まり、活発に活動していた。少年時代のジョブズはハイテクで謎めいた雰囲気に包まれて成長したことになる。

その彼がリンゴとシリコンを結び付けた「アップル・コンピュータ」という名前の会社を創業したことは象徴的である。当時のジョブズは、果物と、デンプンを含まない野菜しか食べないという、極端な菜食主義を実践していたらしい。リンゴもよく食べていたのだろう。「僕は果食主義を実践していたし、リンゴ農園から帰ってきたところだったし。元気がよくて楽しそうな名前だし、怖い感じがしないのもよかった。アップルなら、コンピュータの語感が少し柔らかくなる。」(ウォルター・アイザックソン、2011)

スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックという二人のスティーブが、ジョブズの家のガレージでアップル・コンピュータを創業したのは1976年のことだが、ガレージで創業の先例は40年ほど前の1938年に遡る。この年、デヴィッド・パッカードと新婚の妻がパロ・アルトに入居した。その納屋にデイブの友人、ビル・ヒューレットが住み着く。二人はパッカード家のガレージを工房として、最初の製品である低周波発信機を作り上げる。二人が創業したヒューレット・パッカード(HP)は、1950年代、計測器メーカーとして急速に発展していく。いまやIT企業の老舗として知られるヒューレット・パッカードの歴史は、こうしてはじまった。

その伝説的なガレージを訪れる。二階建てのレンガ造りの家はいくらか古風な感じだ。屋根は緑で落ち着いた雰囲気を湛えている。細い通路の奥には、有名なガレージも見ることができる。ここでヒューレッドとパッカードが低周波発信機を組み立てた。建物の前に、「シリコン・バレー発祥の地」という看板が立っていて、合衆国内務省が管理していると書いてある。なるほど。これはもう正史と言っていいだろう。

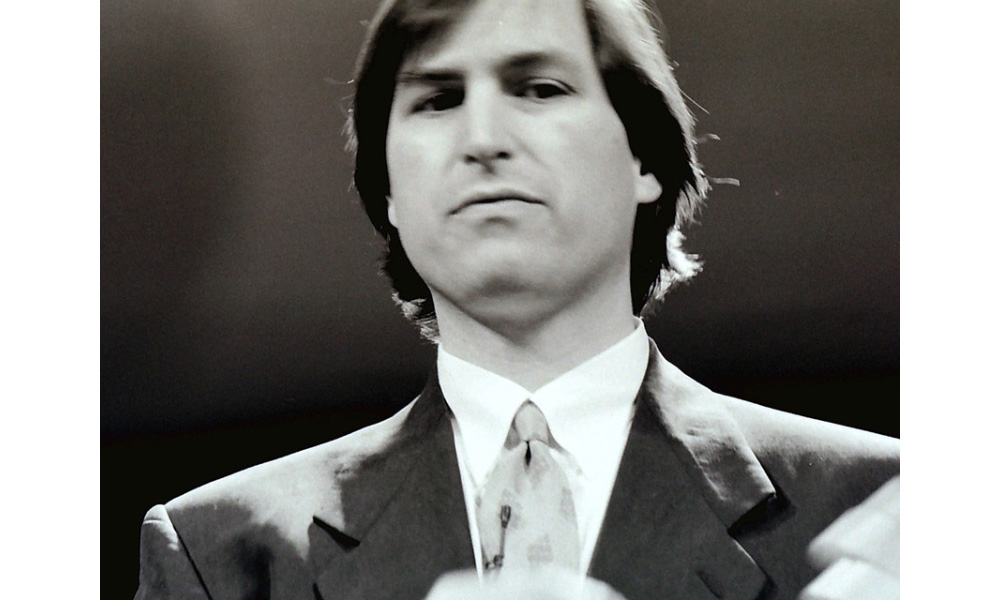

シリコン・バレーの観光スポットになっているらしく、たくさんの人がやって来て家の前で記念写真など撮っている。ジョブズの家の孤独なたたずまいとは、ずいぶん趣が異なる。世界有数の金持ちにして超有名人となったあとも、ジョブズにはどことなく孤独な影がつきまとう。そこが彼らしくもあり、いまもなお多くの信奉者を生み出している要因なのかもしれない。

シリコン・バレーと半導体のかかわりは、1956年にトランジスタ発明者の一人、ウィリアム・ショックレーがニュージャージー州のベル研究所からマウンテン・ヴューに移り、当時一般的だったゲルマニウムに代わり、安価なシリコン(ケイ素)でトランジスタを作る会社を創業したことにはじまる。「シリコン・バレー」という名前は、このとき半導体の原料として使われたシリコンに由来している。

その後、ショックレーのプロジェクトでシリコン・トランジスタの研究をおこなっていたロバート・ノイスやゴードン・ムーアら8人のエンジニアが独立して会社を設立する。この会社を退社したノイスが、さらにゴードン・ムーアらとともに設立した新しい会社がインテグレーテッド・エレクトロニクス・コーポレーション、すなわちインテルである。1980年代に入ると、インテルはメモリー・チップからマイクロ・プロセッサへ事業を転換し、大きく成長していく。

シリコン・バレーに多くのベンチャー企業が集まるようになった要因としては、スタンフォード大学の存在が大きい。もともと西部開拓時代の大陸横断鉄道で名を馳せたリーランド・スタンフォードが、15歳で病死した一人息子を追悼する意味で1855年に設立した私立大学である。リーランドは遺言で、大学の土地を売却することを禁じていた。そこで大学は所有する広大な土地を企業に長期貸与し、一種の工業団地のようなものを作ることにした。これが1953年にはじまる「インダストリアル・リサーチ・パーク」と呼ばれるプロジェクトで、ヒューレット・パッカードは第一期のテナントだった。このプロジェクトは資金調達と産学両者の活性化を促し、多くのハイテク産業がこの地域に集まるようになった。

半導体というのはその名のとおり、電気伝導性のいい銅などの導体と、イオウやゴムのように電気抵抗率の大きい絶縁体の、中間的な性質をもつ物質のことで、ケイ素(シリコン)やゲルマニウムなどが代表的である。半導体は熱や光、磁場、電圧、電流、放射線などの影響で、その伝導性が顕著に変わる。こうした半導体の電気的特性を利用して作られる電子部品(半導体素子)がトランジスタ(transistor)である。ではトランジスタは、コンピュータでどういう役割を果たしているのか?

コンピュータとは数学的演算を行う電子計算機である。現在のデジタル・コンピュータは、アラン・チューリングが提示した理論上モデルをフォン・ノイマンが実装したもので、ノイマン型(ノイマン・マシン)と呼ばれる。その特徴は、二進法の基本演算を組み合わせることで、あらゆるデジタル処理が可能になるように設計されていることだ。簡単に言うと、一つの論理が等式のかたちで与えられていて、入力がこの論理を満たすかどうかで1か0を出力する。基本的な論理演算を行う回路は三つあり、これらを組み合わせることで加算や減算といった演算を行う。コンピュータのプログラムは、こうした電子的演算を行う命令で構成されている。

コンピュータでは論理演算の真か偽か(1or0)に高電圧と低電圧が対応している。このためコンピュータを作動させるためには、電流を正確にコントロールする必要がある。初期のコンピュータはこれを真空管で行っていた。フィラメント(陰極)とプレート(陽極)のあいだにグリッドを配置した、いわゆる三極菅である。こうした三極菅は信頼性が低いうえにかさばる。1947年から1955年まで試験的に運用されたENIACは18000個の三極菅で構成され、テニスコートほどの大きさだったという。重さは30トン近くもあり、しょっちゅう切れるためにメインテナンスが大変だった。また一時間当たりの消費電力は15世帯の一日分に相当した。

真空管にくらべてトランジスタ(NPNトランジスタ)はずっと効率的でコンパクトだ。原理は三極管と同じで、ある閾値を超えた電圧がかけられると電流が流れ、そうでなければスイッチはオフのままになる。入力電圧のわずかな変動により、出力電流の高低をすばやく切り替えることができる。現在のコンピュータには数十億のトランジスタを組み込んだマイクロ・プロセッサが使われ、毎秒何兆もの計算を行うが、それを支えているのは数億分の1秒単位で繰り返されているスイッチのオン・オフという単純な作業である。

1970年代のコンピュータにはすでにトランジスタが使われていたが、なおメインフレームと呼ばれる巨大なマシンだった。コンピュータのために部屋が一つ必要になるような代物で、とても個人で所有できるものではなかった。使っているのは主に航空会社や銀行、保険会社、一部の大学などだった。

ちょっと個人的な話をさせてもらうと、ぼくが大学に入ったのは1977年で、当時は理学部に電算機センターというコンピュータ専用のフロアがあった。どういう経緯だったのか、学部四年生のころに電算機センターでいらなくなったものを処分する手伝いをしたことがある。大きな段ボールを幾つも運び出したのをおぼえている。なかに入っていたのはパンチカードである。

当時のコンピュータはカードによってプログラムを読ませていた。COBOLやFortranといったプログラミング言語を使い、一行一ステップで計算や分析の論理的な流れを書いていく。ぼくもFortranの授業を受けたことがあるけれど、時間の無駄だと思ってすぐにやめた。この面倒くさいプログラムを、さらにタイプして穴の開いた場所で表示していく。簡単なプログラムでも数十枚のカードを必要とし、複雑なプログラムになると何百枚、何千枚ものカードが必要になった。さすがに70年代も末になると、九州の田舎大学でもコンピュータにパンチカードは使われなくなっていたのだろう。不要になったカードの処分をぼくは手伝ったわけである。

70年代をとおしてトランジスタは驚異的なスピードで進化していく。まさにムーアが予測したとおり、IC(集積回路)はあっという間にLSI(大規模集積回路)へ移行し、複雑な処理を行うために組み合わされた複数の回路が、たった一つのチップに取って代わられるようになった。かつてはハンダ付けされた回路基板が、わずか数センチ四方ほどの小さなチップのなかに組み込まれるようになった。そこからさらに汎用のマイクロ・プロセッサが生まれる。

最初の汎用マイクロ・プロセッサと言われるインテル4004は、もともと電卓の機能である四則演算をさせるために開発された。つづいて発表された8008、3代目の8080へと進化するにつれて、性能は著しく向上し、より複雑な命令を実行することが可能になった。この汎用マイクロ・プロセッサにソフトウェア・プログラムという命令群を読み込ませることで、用途を大幅に拡張したのがマイクロ・コンピュータである。これが後にパーソナル・コンピュータと呼ばれることになる。

1975年、MITS社がマイクロ・プロセッサに他の部品をつけ、マイクロ・コンピュータの組み立てキッドとして販売する。雑誌のメールオーダーで販売された「アルテア(Altar)」というキッドは、プログラミングをすること以外に明確な用途をもつものではなかったが、予想外のヒットとなりマニアのあいだで流行になる。マイクロソフトを創設するビル・ゲイツとポール・アレンも、このキッドに触発されてアルテア用BACICの開発をはじめたと言われている。

マニアのあいだでコンピュータのミニチュア版を自分たちで製作することがブームになっていく。専門誌が創刊されるようになり、情報交換会が自発的に開かれるようになった。その一つがゴードン・フレンチとフレッド・ムーアが立ち上げたホームブリュー・コンピュータ・クラブである。当時、5種類ほどあったマイクロ・プロセッサにかんする情報を共有するためにはじまった。このクラブでジョブズとウォズニアックは親交を深めていく。ときにジョブズは21歳、ウォズニアックは26歳だった。

Photo©小平尚典