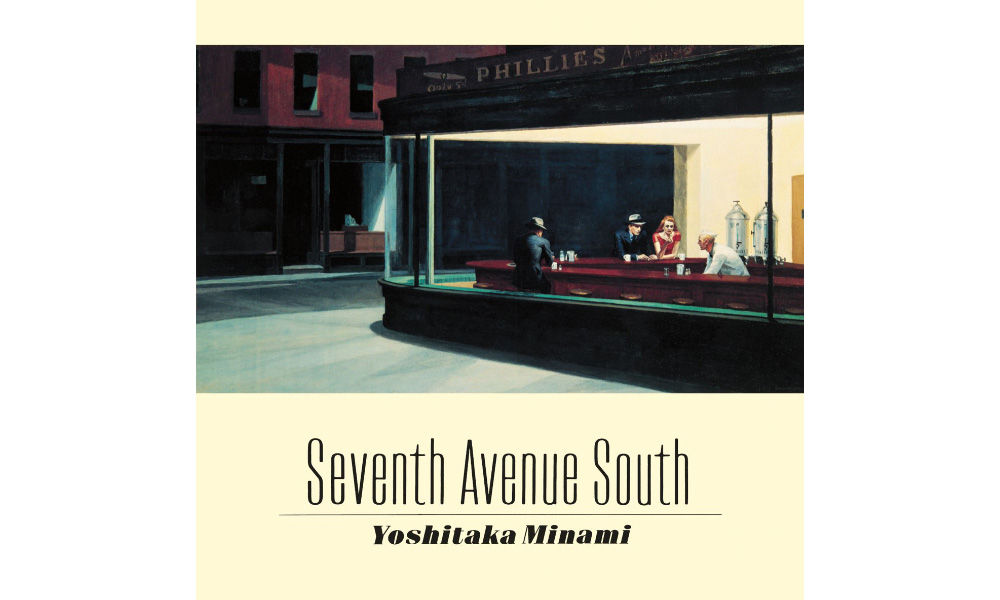

まずジャケット。CDではちょっと雰囲気が出ないが、エドワード・ホッパーである。まだ日本ではほとんど紹介されていなかったころ。このジャケットのインパクトは大きかった。孤独な男と女の夜を見事に表現している。別の作品では池田満寿夫を使うなど、南佳孝のアルバムには、アートな感覚が充溢していた。

つぎ。ニューヨーク録音である。一九八二年。すでに海外録音は、それほど珍しいものではなかったけれど、このアルバムにはニューヨークであることの必然性が感じられる。一曲目の「クール」からして、デヴィッド・サンボーンのアルト・サックスが泣かせる。ストリングスのアレンジはニック・デカロ。歌詞は松本隆。もはや怖いものなし、思いっきりアダルトな夜が演出される。

ひところの南佳孝は、山下達郎などとともに「シティ・ポップ」と呼ばれていた。しかし達郎になくて南にあるもの。それはハードボイルドな男の雰囲気である。かなり無理はあったかもしれない。胴長短足、きつね目の日本人がやるのだからハンディはある。にもかかわらず、彼はがんばった。ボズ・スキャッグスにだって負けていない。サングラスや煙草などの小道具を巧みに使いつつ、照れずに大人の男を演じ切った。偉い!

ベーシストならびにアレンジャーとして、トニー・レヴィンの貢献大。彼は当時、キング・クリムゾンのメンバーとして、またピーター・ゲイブリエルのバンドの一員として、ハードコアな演奏を繰り広げていたはず。「なんでここに?」と意外な気がしたものだ。(2011年10月)