1

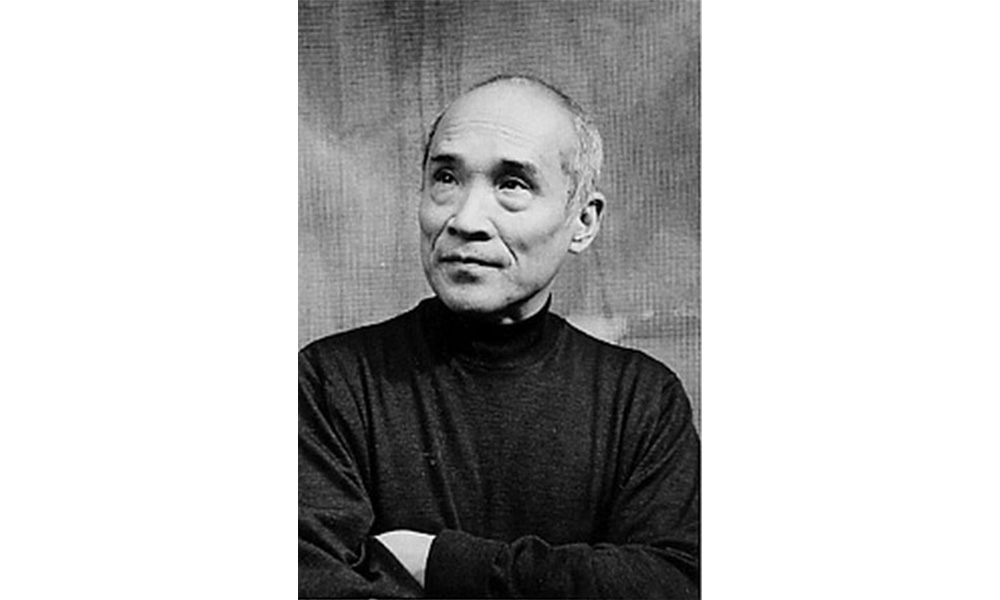

しばらく前から谷川俊太郎の詩集を、気が向いたときにぱらぱらとめくっている。このエッセーでは「眼差し」について書いてきたが、この詩人の作品にも「視線」や「眼差し」について触れたものが多い。集中的に読んでいるわけではないので、ごく散漫な印象だが、直接言葉として出てこなくても、彼の詩の多くが「見えないものを見る」とか「新しい眼差しで見る」といったテーマをめぐっているように思える。

難しいことを言おうとしているわけではないので、わかりやすいところから見ていこう。いきなり身も蓋もない例でなんですが、「うんこ」という詩を取り上げる。1983年に出版された『どきん』という詩集に入っている。

ごきぶりの うんこは ちいさい

ぞうの うんこは おおきい

うんこというものは

いろいろな かたちをしている

いしのような うんこ

わらのような うんこ

うんこというものは

いろいろな いろをしている

うんこというものは

くさや きを そだてる

うんこというものを

たべるむしも いる

どんなうつくしいひとの

うんこも くさい

どんなえらいひとも

うんこを する

うんこよ きょうも

げんきに でてこい

子どもに向けて書かれた詩集ということになっているが、子ども向けに書かれているわけではない。それはファーブルの『昆虫記』が子ども向けに書かれているわけではないのと同じだ。たしかに子どもの視線で書かれてはいるけれど、それを「子どもの眼差し」と言ってしまうと、また少し違う気がする。やっぱり「詩人の眼差し」としか言いようがないのではないだろうか。

たとえば最後の一連、「うんこよ/きょうも/げんきに/でてこい」などという呼びかけは、子どもには無理だろう。ここはやはり良識ある(?)おとなの言葉になっている。そして親しげに呼びかけられたうんこは、ぼくたちが知っているうんこでありながら、誰も知らなかった「うんこ」になっている。この瞬間、「うんこ」なるものが発明されたと言ってもいい。世界に生み出されたのだ。まったく新しいものとして創出された。

かつて、このように「うんこ」を見た者はいなかった。あまりにも自然で、あまりにも真実だから、誰も言葉で表現しようとは思わなかった。まして詩の題材にしようなどと思いついた詩人はいなかった。恐れ多いことなのだ。詩の題材としては手ごわすぎる。うんこ。それを谷川俊太郎はユーモラスな詩に仕立て上げた。ニヒリズムでもパロディでもなくて、直球で生き生きとした詩にしてしまった。どんなものでも詩になりうるという不遜なまでの自信。また実際に詩にしてしまうだけの力量。しなやかな言葉の技だ。

なぜ、こんなことが可能だったのだろう。谷川俊太郎だけに。なぜ彼だけが、「うんこ」を詩にすることができたのだろう。それは彼が「うんこ」なるものを、新しい眼差しで見ることができているからだ。この詩人にとって眼差しとは何かを創出するもの、新しく生み出すものであるらしい。

2

つぎに「ポエムアイ」という詩を見てみよう。1962年の詩集『21』に収録されている。長い詩なので一部を引用してみる。

だが、妻のろうそくのような白い裸体を見ているうちに、突然私は自分の眼の変化に気づいた。私の瞳孔は死者のそれにまで拡大し、私の水晶体は無限遠に焦点を合わせた。一瞬にして私は会得した。すべてを詩の視線で眺めること、ポエムアイ! もはや詩をこすりつける必要はどこにもなかった。妻はたちまち肥り始め、皮膚の色は鮫のように黒ずんだ。けれどそれが何だろう。夜毎私は妻を抱きしめ、妻は次から次へと子を産んだ。(「ポエムアイ」部分)

詩人が見ている「妻」は、彼だけが見ている妻であり、他の誰が見る彼女とも違っている。同じ女性でありながら別の存在なのだ。彼以外の者が見る「妻」は、現実として太っていたり、肌がサメのように黒ずんでいたりするのかもしれない。いわば粗視化を経て見られた像である。この場合の粗視化とは、ロジャー・ペンローズが言うような、「細かく見れば違っているけれど、マクロには同じに見える状態」というほどの意味である。それはたとえば、うんこを汚物や排泄物として見ることであり、紛れもない暴力である。

詩人は自分の妻を、このような暴力から救済する。彼だけの「ポエムアイ」によって。暴力的な粗視化を排し、細やかな眼差しによって見る。そのとき妻は、美しい「妻」として誕生させられる。「夜毎私は妻を抱きしめ、妻は次から次へと子を産んだ。」詩人によって「ポエムアイ」と呼ばれる眼差しは、ぼくたちが「愛」と呼んでいるものに近いのかもしれない。

人間にとって、存在することは気づくことである。気づいたことだけが可視化され、目に見えるものとなり、存在する。気づくためには、粗視化とは別の、繊細な眼差しをもたなくてはならない。それを「愛」と呼ぶならば、詩人は詩を書く以前に、すでに愛する者として誕生している。同時に、彼の妻は愛される者として創出されている。この相互性、互いに創出し、生み出し合う関係を「表現」と呼ぶことにしたい。

詩はいつも詩の手前で生まれている。表現は表現の手前で生まれる。書かれた詩の手前で、誰もが詩人であり、表現者である。(2017.2.10)