19 ただいま校正中

ぼくのデビュー作『きみの知らないところで世界は動く』のゲラが送られてきたときは、これでもう間違いなく自分の本が出るのだ、という実感が湧いて「ヤッホー」と飛び跳ねたいほどうれしかった。それまでは何が起こるかわからないと思っていたのだ。ある日突然、会社上層部の決定により出版中止の報せが届くとか。しかし入稿してゲラになってしまえばこっちのものだ。それから本が出来上がるまでは、ひたすら出版社が火事にならないこと、首都直下型の地震が起こらないことを祈って毎日を送った。

1995年2月9日と日付の入った本の扉には、お世話になった人たちの署名が寄せ書き風に並んでいる。出版のお祝いに新潮社の人たちが神楽坂で一席設けてくれ、その折、同席していた人たちである。まず佐々木勉さんの名前がある。懐かしいなあ。彼は九州大学文学部に在籍していた学生のころから、ぼくのことを気に留めてくれていたらしい。その後、福武書店に入社して『海燕』の編集部に籍を置くことになり、さっそく一緒に仕事をしようと声をかけてくれた。しかし満足なものが書けないまま、一年ほど原稿のやり取りをしているうちに、福武が文芸路線から撤退してしまう。『海燕』も編集方針が変わり、ここではやりたいことができないと見切りをつけた佐々木さんは新潮社に移られる。ぼくは迷惑も顧みず、彼のもとへ原稿を送りつづけていた。そのうちの一つが、『きみの知らないところで世界は動く』のオリジナル原稿だったのである。

文庫編集部だった佐々木さんは、自分では動かせないからと言って、その原稿を編集部デスクの佐々木信雄さんのところへ持ち込んでくれた。このもう一人の佐々木さんが読んで、出版のゴーサインを出してくれたのだ。そして担当の編集者を付けてくれた。佐久間憲一さんである。以後、一年間は佐久間さんとのやり取りになる。このあいだにぼくは、あらためて小説の書き方について学ぶことになる。それまで一人称として「わたし」しか使えなかった。『きみの知らないとこで世界は動く』のオリジナル原稿も「わたし」で書いている。これを「ぼく」にしてはどうかと提案してくれたのが佐久間さんだ。またペダンチックなところが多くて読みにくかったものを、「できるだけ敷居は低く、門戸は広く」とアドバイスしてくれたのも彼である。この一年間の修業期間がなければ、のちの『世界の中心で、愛をさけぶ』は生まれなかっただろう。

もう一方、扉の署名に大森賀津也さんの名前がある。素敵な本の装丁をしてくれた新潮装幀室のスタッフである。この装幀は本当に素晴らしい。いまではこういう手の込んだ装幀は、経費の面でも難しいんじゃないかな。カバーをとると、扉にはドアーズのジム・モリソンによる「The Crystal Ship」の詩が印刷されている。オリジナルのタイトルが『水晶の舟』だったからだ。

The days are bright and fills with pain

Enclose me in your gentle rain

The time you run was too insane

We’ll meet again , we’ll meet again

まさに作品のストーリーを象徴する詩である。ここからぼくのキャリアはスタートした。そして幸いなことに、現在に至るまで書きつづけることができている。スタートアップのときにお世話になったみなさんのおかげだ。今度出る『世界の中心でAIをさけぶ』で一緒に仕事をした小平尚典さんとの出会いも、もとはといえば佐久間さんの仲介によるものだった。かつて『フォーカス』のスタッフであった小平さんと、佐久間さんは新潮社でのつながりがあったのだ。そんなことをゲラの校正をしながら思い出していた。

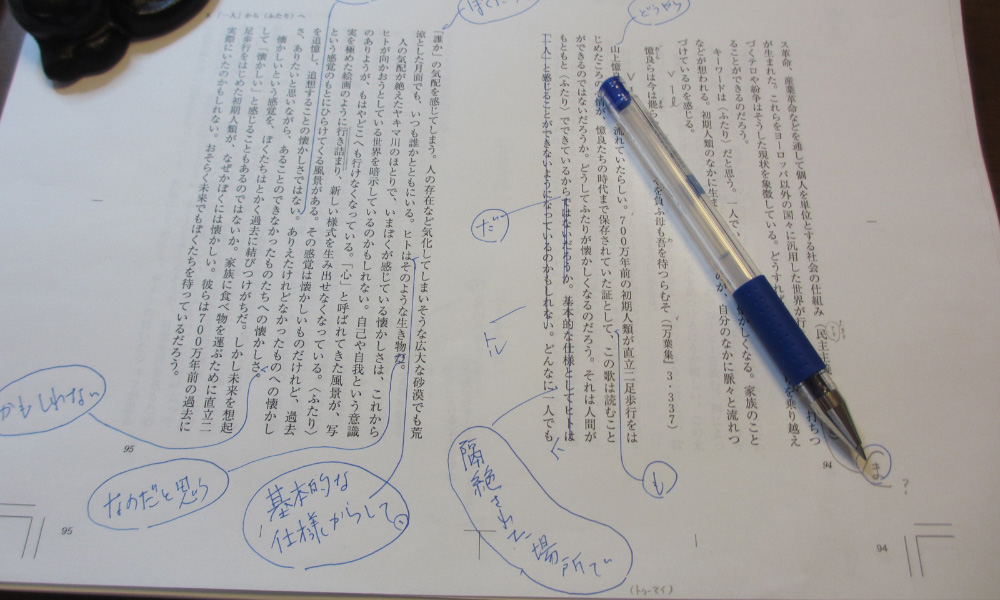

写真は『世界の中心でAIをさけぶ』のゲラで、青のボールペンで少し手が入っている。ぼくにしてはきれいなものである。小説の場合はこんなことでは済まない。ページ全体が真っ青になる。それでも間に合わなくて、パソコンで打った文章をプリントアウトして貼り付けたりもする。付き合わされる編集者は大変だ。いつもご迷惑をかけてすみません。青で直しを入れるというスタイルも、佐久間さんの伝授によるものだ。校閲の赤と区別できてわかりやすいだろう、という理由からだった。以来、四半世紀、ぼくはずっとこのスタイルで校正をしている。