k:猫が死んだって?

K:そうなんだよ。フクちゃんという7つの女の子なんだ。公園に捨てられていたのを、仕事帰りの長男が拾ってきて飼いはじめた。「フクちゃん」という名前は次男がつけた。長男はいま大阪にいるんだけど、連休で帰省するのを待っていたようにして亡くなった。もともと腎臓が悪かったのが、今年の1月ごろから悪化して、2月、3月はもうダメかと思った。なんとか5月までがんばってくれて、自分を拾ってくれた命の恩人との再会を待っていたかのように死んでしまった。その健気さに、こうして書いていても目がウルウルしてくる。

k:ペットの死なれるのは悲しいものだよな。

K:仕事をしていると膝に乗りたがってね。長椅子で昼寝をしていると胸や腹の上に乗ってくるんだ。人に撫でてもらうのが好きだった。ぼくもやわらかい毛に覆われた耳や頬をいつまでも撫でてやったもんだ。猫は喉をゴロゴロ鳴らして気持ち良さそうにしている。そうやって数知れず至福の時間を過ごしてきた。ぼくは「フクちゃん」と呼んでいたけど、猫に話しかけるとき自分のことは「おとうちゃん」なんだ。

k:おとうちゃん!

K:子どもたちにもそんな言葉は使わないよ。でも猫には自然と使えた。完全に猫の目線になっているわけだね。猫の瞳に映ったぼくは「おとうちゃん」なの。「フクちゃんがいなくなって、おとうちゃんは寂しいよ」とか、いまでもひとりごとを言ったりして自分でも気持ち悪いんだ。

k:聞いているほうはもっと気持ち悪いぞ。

K:気持ち悪いから話を進めよう。

k:そうしてください。

K:猫に死なれるっていうのは想定外の出来事だよ。

k:全然話が先へ進んでないじゃないか。

K:想定外の出来事にたいして、ぼくたちはあまりにも無防備だと思うんだ。

k:強引に進めるわけね。

K:いちばん想定外なことって、やっぱり死だよ。突然に襲ってくる死。この小説を書いているあいだにもシャルリ・エブドのテロ事件があり、その直後にはISに拘束されていた日本人の人質が殺害される。航空機が謎めいた撃墜をされたり、世界がめちゃくちゃな動き方をしている。なんとか付いていかなきゃと思った。日々変貌していく世界をフォローするので精一杯という感じだった。本当は小説というのは、もっとゆったりした気分で書くべきものだと思うんだ。でもそんな余裕はなくて、どんどん追い詰められているという焦燥感だけがあった。なんとかしなくちゃ、この世界に対処できる考え方をつくらなきゃと思った。だっていつ何があってもおかしくない世界を、すでにぼくたちは生きているわけだろう。いますぐにでも死にたいする安全・安心をつくり出さなくちゃならない。そういう切羽詰った焦りが、あの小説を破綻させている。

k:自分で言っていいのか。

K:小説らしい小説になることを妨げているって意味だよ。ジョー・パブリックやボブ・ディランの話が挿入されていることを、目障りに思う読者も多いと思うんだ。ストーリーの流れを切断するからね。編集者からも、そのことはずいぶん言われた。かなり修正もした。でもぼくのなかでは、とりあえず答えにたどり着かなきゃという思いがあった。小説として不備があってもいいから、とりあえず小さな希望を示したいと思った。結果として書いているほうの余裕のなさが、そのまま出てしまった。

k:勝算はあるみたいなことを言っていたじゃない。

K:うん、自分のなかで方向性は見えているんだ。でも目的地までは、まだかなり距離がある。また思考の進み方に比べて、小説の歩みはずいぶんとのろいものだ。理屈では少し言えたことを小説で表現するのに、何年も何十年もかかったりする。まあ十年計画ぐらいでやろうと思っているけどね。

k:方向性というのは?

K:死をめぐるバリアフリーの思想というかね。キリスト教も禅仏教も武士道も、それなりにやってはいるんだ。でも個の修行として自分を虚しくすることであったり、強固な信の共同性に自分をあずけることであったり、ぼくがぼくのままで、あなたがあなたのままで、死にたいして安全・安心ってことではまったくない。全然納得できないんだよ。修行したり信仰したり、そんなことをしようという気にはなれない。だったら自分の言葉でやるしかない。

k:主人公の「ぼく」も同じようなことを言っているね。

K:基本的に自分のことしか書いてないからね。他人のことを書いている余裕なんてないよ。小説とはそういうものだと思っているしね。猫の死が悲しければ、そのことを書く。それが小説だと思っている。まあ、いろいろ意見はあるだろうけど。

k:話を戻すけど、きっかけは福島の原発事故だったんだろう? 原発事故も想定外の出来事だよね。すると『なにもないことが多すぎる』っていうタイトルはどうなの? いまのきみの話は、いろんなことがあり過ぎて対処するのが大変ってことだろう。なにもないどころじゃないと思うけど。

K:まあ、編集者がつけてくれたものだから。

k:最終責任は著者であるきみにある。

K:もちろんそうだ。よく考えるとなかなか意味深なタイトルだよ。皮肉も利いているし、逆説的でもある。いろんな受け取り方ができる。つまりいいタイトルってことだね。

k:自分で言うなよ。

K:さっきは想定外の出来事って言ったけど、死そのものは想定内の出来事だ。確実に想定されることだからね。いつ、どのようにしてってことが想定外なだけで。不慮の死に巻き込まれるとか、非業の死を遂げるとか、そういうことが身近に起こっているけれど、死そのものは万古不変なものとしてありつづけている。そのような死にたいして、ぼくたちはやっぱり無防備だと思うんだ。何も考えられてない。考えてもしょうがないから、信仰とか医療とか、死が避けられないことを前提とした処方箋がつくられてきたってことかもしれない。でも、死自体をどうすればいいかについては、まったく何も考えられていない。その結果、ぼくたちの生はどこかで「なにもないことが多すぎる」という事態に陥る。

k:どういうこと。

K:たとえば歳をとって余命が少なくなってくると、誰だって死ぬこと以外に何もないって感じになってくるだろう。せいぜい健康法とかアンチエイジングとか。あるいは早期発見・早期治療という考え方を極端にしていくと、ぼくたちは生まれたときから潜在的な病人になってしまう。病気を予防し、チェックし、治療すること以外に何もない。それが生になる。おそろしいことだと思わないか?

k:まあね。

K:きっかけは原発事故だったけれど、書いているうちに、これは万人に訪れる死という普遍的なテーマなんだと思った。誰だって死に切迫されれば、多かれ少なかれあの小説の主人公たちのような状況に追い込まれる。たとえば末期のガンを宣告されたりすることは、誰の身にも起こりうることだろう? 再発の不安を抱えて生きている人もたくさんいる。そのときぼくたちは、死ぬこと以外に何もない、治療して延命すること以外に何もない、恐怖や不安や絶望に駆られること以外に何もない。キューブラー・ロスの死に至る五段階だ。小説のタイトルに引っ掛けて言えば、「なにもないことが多すぎる」ってことだ。他人事じゃないんだよ。いつでも、誰にでも起こりうることだ。大切な人が病気や事故で突然亡くなってしまうこともある。そういうとき、どうすればいい? ぼくたちはいかなる処方箋ももっていない。どんなに医学が進歩しても、不条理な死をどうすることもできない。事故や災害、戦争やテロで亡くなった人たちにたいして、保障したり追悼したりすること以外、民主主義にできることはない。なにもないことが多すぎる。

k:しないよりはいいだろう。

K:それはそうだ。医学にも民主主義にも、やれることはたくさんある。頭から否定しているわけではないんだ。ただ根本的な問題は解かれていないと言っているだけだ。この世界では、死は不条理だ。不条理なまま放置されている。誰のどんな死も不条理だ。それ以外の死を、人間は手にしていない。死ぬ側はもちろん、残される側も、不条理な死を受け入れるしかない。人類が誕生して以来、今日まで解かれていない普遍的な問題だ。そこを考えたいと思った。だから原発事故という限定された状況設定から離れることにした。もっとわけのわからない不治の病に罹ってしまった高校生という設定にした。小説のなかで描かれている病像は、放射能障害やエイズや白血病や、幾つかの病気を組み合わせてつくったものだ。

k:遺伝子の突然変異みたいな話も出てくるよね。

K:どうしても病気を実体化して書くことになるから具体性が出てくる。できるだけ正体不明の曖昧な病気にしておきたかったんだけどね。二十歳前の若い主人公たちに、ただわけのわからない死が迫ってくる。そのなかで希望をつかみ取ろうとする者たちの話を書いてみたいと思ったんだ。もう少し踏み込んだ言い方をすると、恐怖と孤独と絶望に塗り固められた死を、別の眼差しで見ることはできないだろうかってことなんだ。

k:小説のなかでも、ジョー・パブリックはそういうことを言おうとしているよね。

K:でも、うまく言えてない。うまく言えていないことを自覚していたから、最後にエクスキューズしている。「こんなところでどうかな」って。あそこは書いていて、自分でも情けなかった。読み返すたびに情けない気分になる。

k:うまく書けてないっていうのは、そういうところ?

K:そういうところも含めてだね。恐怖や不安や絶望、孤独みたいなものは書きやすいんだ。ある程度、実体化できるから。実体化できるものを描くのは、小説は得意なんだよ。ぼくの小説でも、そういうところはまあまあ書けていると思う。でも本当に書きたいのは希望だ。死の真っ只中にあってつかみ取られる希望……それは実体化できない。この世界には、まだ存在すらしていない。存在しないものをあらしめるのが「表現」だって、ジョー・パブリックは言っているよね。実際は彼が言うほど簡単じゃない。存在しないものをあらしめる。言葉や思想としてすら存在しないものを、なんらかのかたちで実体化して書くことになる。実体化しないと小説にならないから。少なくとも小説らしい小説にはならない。だからなんとか実体化された希望を描こうとした。奈美ちゃんという女の子と屋上で短いキスをするところとか、バンドの仲間たちとオアシスの曲を演奏するところとか。でも説得力がない。書いている本人が説得されないんじゃあしょうがないよ。描写として弱いことは自分でもわかっている。足りないところはジョー・パブリックに理屈として語らせたり、比喩として「ボブ・ディラン」というキャラクターを使ったりすることで切り抜けようとしているけれど、うまくいっているとは思わない。小説そのものに力がない。本当の希望になっていない。

k:おいおい、これから読もうとしている人もいるかもしれないんだぞ。

K:いいところもたくさんあるので、ぜひ読んでください。

k:なんだよ。取って付けたように。

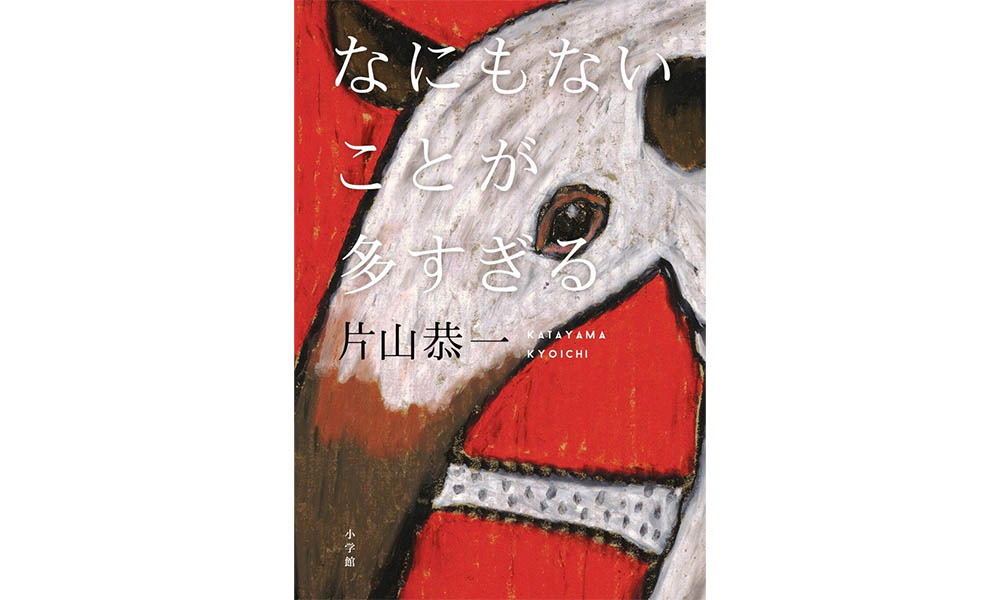

新作『なにもないことが多すぎる』を語る(Part6)

最新作を語る

最新作を語る

この記事は約8分で読めます。