K:行き詰まったってことは、別の言い方をすると、何を書いても人間にたいする呪詛にしかならないってことだ。ぼくらはヨーロッパ的な思考のなかでしか、人間を考えてこなかった。そもそも「人間」という概念からして、近代ヨーロッパのものだしね。「人間」とはヨーロッパ人のことで、他は未開か途上である。だから地球上の人々が、みんなヨーロッパ人になろうとしたわけだ。征服され、植民地化されることも含めて。それ以外の歴史はない。ぼくらが考えている「歴史」とは、ヘーゲルが考えたような歴史であり、人間とはヨーロッパで考えられてきた人間、ヨーロッパ人が思考の対象としてきた人間だ。ヨーロッパ人以外の人間を、ぼくらは誰も知らない。そんなものがあるのかどうかさえわからない。

k:きみは無造作に「ヨーロッパ人」とか「ヨーロッパ的思考」とか言うけど、具体的にはどういうものをイメージしているわけ? きみが「ヨーロッパ」という言葉で言おうとしているものは、かなり限定的というか、偏っている気がするんだけど。

K:ひとことで言えば『聖書』とプラトンだ。キリスト教とギリシア哲学と言ってもいい。そう言ったほうがわかりやすいかな。ぼくが想定するヨーロッパ、あるいはヨーロッパ的な人間というのは、キリスト教の唯一神によって「汝、殺すなかれ」と命じられ、真善美を求めつづけた人間だ。そういう人間がアウシュヴィッツを生み出し、核兵器を開発し、原発事故を引き起こしつづけているわけだ。フーコーでなくたって「消えてしまえ」と言いたくなるじゃないか。

k:『言葉と物』だね。人間は波打ち際の砂の表情のように消滅する……かっこいいな。

K:いまから思うと、あれはフーコーなりの、人間にたいする呪詛だったと思うよ。あるいはヨーロッパにたいする呪詛と言ってもいいかもしれない。原発事故を体験して、彼の言いたいことがよくわかった。あの本が出たのは1966年だから、45年かかって言葉が届いたわけだ。フーコーがどこかで、自分は若いころにハイデガーについてトラック一杯ぶんくらいノートを取ったと言っている。あながち誇張じゃないと思うよ。それほど巨大だってことだ、ハイデガーの存在は。ある意味、キリスト教とギリシア哲学を一つに集約してしまったようなところがあるからね。そして近代というOSの上で『聖書』とプラトンをハイブリッド仕様で走らせると、一直線でヒトラーやナチスに行ってしまうことを、ハイデガー自身が身をもって示した。だから戦後のヨーロッパの思想家たちにとって、ハイデガーをいかに始末するかということは、避けて通れない問題だったんだ。フーコーはそのことをかなり真剣に考えたと思う。そして見切りをつけたような気がする。ハイデガーを批判的に超えることは無理だと。この場合の「批判」は、マルクスが使った意味での批判で、ヘーゲルによってヘーゲルを乗り越える、ハイデガーの文脈でハイデガーを超える。まさに弁証法なんだけど、そういうやり方での「批判」は無理だと、若いころにフーコーは気づいたんだと思う。だからやり方をずらすことにした。つまり哲学的な文脈で仕事をするかわりに、歴史みたいな別のフィールドへ向かったんじゃないかな。

k:無理ってどういうことなのか、もう少し説明してください。

K:ゲーデルの不可完全性定理にならっていえば、正しいのか間違っているのか永遠に証明が不可能である、ということにおいてヘーゲルは完璧なんだ。これが弁証法というロジックの薄気味が悪いところだ。弁証法ってのは否定の否定だけど、そういう弁証法のロジックで弁証法を乗り越えることはできない。なぜなら弁証法は弁証法にかんして、正しいか間違っているか証明不可能だから。

k:なんか、わかったようなわからないような……。

K:ハイデガーの問題については、レヴィナスなんかを見るとよくわかる。レヴィナスにとってハイデガーと対決することは、ヒトラーと対決することと同じだった。ハイデガーを倫理的に非難することでは片付かない。現にレヴィナスが生涯にわたって考えつづけたのはハイデガーの存在論だ。彼の「存在」という概念をいかに乗り越えるか。レヴィナスは一生かけてそれをやろうとした。「存在するとは別の仕方で」とかね。残念ながら、あまりうまく行っているようには思えない。レヴィナスにとってハイデガーの「存在」は恥知らずなものに映っていたと思う。だから倫理が要請されるんだけど、倫理ってのは国家だからね。倫理を要請した途端に元に戻ってしまう。こういう話をしだすといつまでも終わらないから、先へ進もうか。

k:OK。それで抜け出せそうなのかい? 人間を呪詛することから。

K:まだ完全に抜け出したわけじゃないけど、抜け出せそうな気がしている。いま森崎茂さんとやっている『歩く浄土』では、そのことを考えている。一つだけわかりやすい例を挙げよう。ぼくの小説に『世界の中心で、愛をさけぶ』というのがある。あのなかにアキと朔太郎という高校生のカップルが出てくるんだけど、この二人の関係のなかに呪詛すべきものは何もないと思うんだ。それならアキと朔太郎がつくったような関係で、人間をイメージすればいいじゃないか。世界と人間を包み込んでしまえばいいじゃないか。最善のものによって包摂してしまおう、というのが森崎さんの「内包」の考え方だ。思いきり大まかに言うとね。詳しくは連続討議『歩く浄土』を読んでください。アマゾンから電子書籍が出ています。『喩としての内包的な親族』

k:おい、ちゃっかりリンクを貼るなよ。

K:いいじゃないか、一人でも多くの人に読んでもらいたいんだよ。

k:しょうがないな。

K:新しい人間の概念をつくる必要があると思うんだ。呪詛しなくても済むような人間を、とりあえずイメージとしてでもいいから提示しようじゃないか。だってジェノサイドに環境破壊にテロリズムじゃあ、いいところがないよ。それだけが人間だとしたら、もう呪詛する以外にないだろう。人類の絶滅とか、文明の崩壊について書くしかないわけだよ。そのことを自覚しながら『愛について、なお語るべきこと』は書いた。なんとか抜け出す方法を見つけようとしながら。何かやり方はないかと、小説を書きながら考えたんだ。あの小説は、ヨーロッパ的な人間と歴史からの脱出を試みる話だよ。誰もそういう読み方をしてくれていないけど。

k:書き方が悪いとは思わないの?

K:それは思わないでもない。だからつぎ、また頑張ろうとするわけだ。

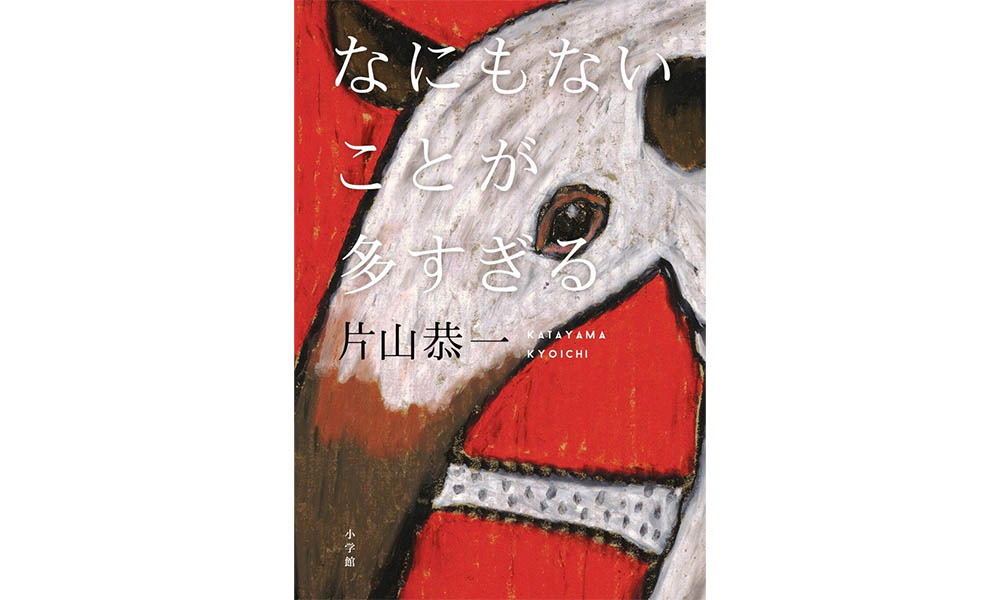

k:頑張った成果が、今度の『なにもないことが多すぎる』ってことになるのかな。

K:出来栄えはともかく、ずっとそういうことを考えながら書いているよ。

k:『愛について、なお語るべきこと』の出版が2012年だから、ずいぶん時間がかかっているね。丸3年以上ってことだろう。

K:今回の小説を書きはじめる前に、じつは別のものを進めていたんだ。いまこのサイトにアップしている『なお、この星の上に』という作品で、タイトルはマルセル・デュシャンだ。この作品は、まさに技術の問題を扱っている。具体的には原発、ウランを題材にしていて、作品のなかには「エラン」として出てくる。語呂合わせみたいだけど、ギリシア語で「躍動」という意味だ。それを途中まで書いていた。しかし自分のなかの行き詰まりを解決して書きはじめたわけではないから、やっぱり行き詰まってしまうんだ。人間と技術への呪詛が、どうしても出てきてしまう。そのうちなんとかと思って書き進めてはいたんだけど、答えが見えないから滞りがちになるよね。

k:いまサイトにアップしているんだろう。どのあたりまで進んでいるの?

K:まだ入口のへん。でも森崎さんとの連続討議のおかげで、自分のなかでちょっと勝算が出てきたという感じがあってね。こんなふうに書けばいいってことが、わかってきた気がする。それで公開することにしたんだ。その話へ行く前に、『なにもないことが多すぎる』だけど。

k:うん、そっちの話を先にしよう。

K:これは『なお、この星の上に』が行き詰まっているあいだに書きはじめた。というのは、『なお、この星の上に』という作品は、もともと長編として構想したもので、最終的に1000枚くらいにはなりそうなんだ。ぼくのなかでは『静けさを残して鳥たちは』(文藝春秋)と『愛について、なお語るべきこと』(小学館)につづく第三の長編という位置づけで、五十代の十年間は長いものを三つ書こうと四十代のうちから決めていた。なんとなく年齢的に、そういう時期じゃないかと思ってね。でも途中で原発事故とか起こって、いろいろ考え直さなきゃならなくなった。『愛について、なお語るべきこと』はなんとか乗り切ったんだけど、さすがに『なお、この星の上で』は途中で辛くなった。もともと『未来はぼくたちを憎んでいる』というタイトルで書きはじめたくらいだから、もうストレートに核エネルギーに象徴される人間の技術への呪詛がテーマだ。原発事故後のショック状態から立ち直っていなかったんだと思う。それでグズグズしていたら、ある日、ボブ・ディランが降りてきた。

k:なんだよ、降りてきたってのは。

K:文字どおり降りてきたんだよ。日記にちゃんと書いてある。「ボブ・ディラン、降臨。」

k:だから、わかんないって。

K:説明しよう。

k:お願いします。読者のみなさんにわかるようにね。

K:日記によると2014年1月28日、久大線で日田から湯布院へ向かっていたときだ。電車のなかで湯浅学さんの『ボブ・ディラン ロックの精霊』(岩波新書)という本を読んでいた。いま手元にその本がある。最初のページに走り書きがしてある。「今夜も頭のなかでディランがうたいつづけている。どんな気がする? どんな気がするも、こんな気がするもあるものか。ぼくたちはみんな白血病で死ぬんだ。ブルーにこんがらがって」……この短いメモがはじまりだった。

新作『なにもないことが多すぎる』を語る(Part4)

最新作を語る

最新作を語る

この記事は約7分で読めます。