13 一人でできること、できないこと

翌朝は6時に起床。このホテルは朝食が付いてないので、部屋で昨夜の残りを食べる。昼前まで部屋で読書。11時半にチェックアウトしてホテルのレストランで昼食。チキンサラダを注文するとパンが付いてくる。ぼくたちの胃袋にはこれでちょうどいい。

「小学校のころ、図工の時間に未来の絵を描かされませんでした? 未来の町とか暮らしとか」

「空想科学みたいなものをモチーフにした絵だろ。一生懸命描いたよ。空飛ぶ自動車、宇宙基地、海底都市……コンクールで入選したことがある」

「いまもやってるんですかね」

「やってるんじゃないの。たしかNTTドコモが主催しているのを見たことある」

「でも、それは子どもの夢とか無邪気さみたいなものを当て込んでいるわけでしょう。ぼくたちのころには、もう少し一般に共有されるものだったと思うんです。明るい未来とか、現在よりも素晴らしい暮らしとか、そういう共通認識が大人にも子どもにもあった」

「言わんとするところはわかる。つまり未来が信じられていたってことだろう」

「いまは誰も未来を信じていないんじゃないですかね。できれば未来なんて来なければいいと思っている。ずっと現在がつづけばいいって、とくに若い人は思っているんじゃないかな。医学や科学やテクノロジーは信じられているかもしれないけれど、それで未来が明るく素晴らしいものになるとは大半の人は思っていない。年寄りは年金と健康法の話ばかりしているし。アメリカン・ドリームはどこへ行ってしまったんだろう」

「きみ、目がうつろになっているよ」

「週40時間働けば豊かなミドルクラスの暮らしができるという共通認識が、かつてはこの国にあったと思うんです。それは誰にでも実現可能な夢だった。この夢を手に入れようとして、他の国からもたくさんの人がやって来た。その結果、肝心の自国民の暮らしが維持できなくなった。だから国境に壁を造ると言っているトランプが大統領になった」

「単純化すればそういうことかな」

「本来、アメリカン・ドリームはこの国の外には持ち出せないんですよ。中国人とインド人が、おれたちにもよこせと言い出した途端、地球はメルトダウンする。でも中国人やインド人に黙れとは言えない。トランプだって言えない。彼らは彼らでチャイニーズ・ドリームやインディアン・ドリームを手に入れようとして、やっぱり地球はメルトダウンしてしまう」

「お先真っ暗って感じだな」

「景気のいい話にはなりませんね」

堀田善衛の『ミシェル 城館の人』は、『エセー』の作者として有名な16世紀フランスの文人、ミシェル・ド・モンテーニュの生涯を描いたものだ。作品の冒頭でモンテーニュ家が貴族の称号を手にするためにいかに苦労したかという話が出てくる。もともとモンテーニュの父方の祖先はボルドーあたりでワインや塩漬けの魚を扱う商人だったらしい。いわば新興のブルジョアであった彼らが、没落した貴族の所領を買い取り、しだいに貴族の身分に成り上がっていく。曽祖父の代から一世紀に及ぶ営々たる努力の結果、ミシェルの父親の代になってようやく貴族の家としての体裁がととのう。つまり果実を摘み取るのは、この世で対面できるかどうかわからない孫や曾孫なのである。子孫のために、家業として染みついた魚の臭いを百年かけて洗い落としていく。子の世代には親の世代よりも高い身分と豊かな暮らしを、という「アメリカン・ドリーム」がここにもあったわけだ。

こうした夢を、いまや世界中の人たちが信奉しようとしている。貧しい人たちの前にも虐げられた人たちの前にも夢はぶら下がっている。彼らはモンテーニュの時代のように悠長に構えてはいない。自分が生きているうちに、できるだけ時間をかけずに豊かで安定した暮らしを手にしたいと考える。その夢を実現させてくれそうな国に押し寄せる。Welcome! 余裕のあるうちはよかった。安い労働力を入れて国を豊かにしていく。それで金持ちも貧乏人もともに幸せになれた。社会階級は残したまま、みんなが手を取り合って上昇していくことができた。経済が成長していたからだ。ところが成長が止まると、他国や移民の面倒まで見る余裕がなくなる。社会はパイの大きさが変わらないゼロサムゲーム状態になったのだ。総和がゼロだから、誰かが得をすれば誰かが損をする。あなたの得は私の損ということで、各国とも国を閉ざして排外主義と自国第一主義に舵を切る。これがいま、ぼくたちが目にしている光景だ。この先も、さらなる混乱と衝突がつづくだろう。資源、エネルギー、知識の争奪戦が起こる。地球環境の破壊も確実に進むだろう。その過程で人類はメルトダウンしてしまうかもしれない、と多くの人が感じている。

心細く言えば、人間は終わりが近づいているくらい悲観的なものですが、でもここまで来たら悲観しても収まりがつくものではないわけで、この道を行くしかないのですね。(中略)年齢のせいもあるでしょうが、むしろ大変だよ、これから人間や人類は危ない橋をとぼとぼと渡っていくことになって大変だよ、という印象です。(吉本隆明『思想としての3・11』)

これから人類は消滅すると思うんだけども、それに向かって行くときに、めちゃくちゃに殺人を犯すということももちろん道の一つとしてあるし、そこから逃れられないでしょう。その中で許せる限り「協和的に」というのを探っていくことが、われわれの理想なんじゃないですか。(鶴見俊輔『日本人は何を捨ててきたのか』)

吉本隆明と鶴見俊輔という戦後を代表する思想家、しかも毛色が違うとみなされてきた二人が、同じように「滅亡」を口にしている。これに白川静を加えてもいいだろう。彼も最晩年に、日本の汎神論的なアニミズム、それを象徴する皇室や天皇制を称揚して亡くなった。もちろん吉本自身が認めているように、本人たちの老いも関係しているだろう。だが老齢による気持ちの弱りを差し引いても、寂し過ぎる光景である。戦後日本の最良の知性といっていい人たちが、最後には滅びや諦め、東洋的な退行しか口にできなかったことは、なによりも戦後七十年、日本人の思考が停滞していたことを物語っているように思われる。

たしかに現在、ぼくたちは滅び予感のなかを生きている。多くの人たちが意識・無意識に人類滅亡の日は近いと感じている。どこに目を向けても、その兆候が視野の片隅に入ってくる。だからといって「協和的に滅びる」などとは言いたくない。だいいち話の落としどころとして間違っている。鶴見俊介は楽観的過ぎるのである。彼の言い方は不可能を前提としている。滅びの段階に入った人類が、お互いを支え合いながら、不幸を防ぐ手立てを講じて生きることなどありえるだろうか? そんなことが可能なら、世界は現状のようになっていなかったはずだ。協和的に生きることができなかったから、世界はこんなことになっているのだし、これまで不可能だったことは、これからも不可能だろう。

滅亡が現実味を帯びてくるほど、人間は協和性とは反対のほうへ向かい、これまで以上に熾烈な生存競争を繰り広げるようになるだろう。経済成長が止まっただけで移民は排斥されるのだ。日本でも生活保護を受ける人たちへの風当たりが強くなっている。衰退の過程では貧しい人のほうが豊かな人よりも確実に不幸になる。人間が変わらないかぎり、この世界を統覚している「自己」なるものを作り変えないかぎり、今日も明日も人類は破局への道をとぼとぼ歩きつづけるしかないだろう。だが人間は変わりうる。21世紀の「ルネサンス(再生)」が待ち望まれているのだ。そのことをぼくは「シンギュラリティ」と呼びたい。何万年の同じ道を歩いてきた人間が、つぎの段階へ向けて自分たちを作り変える。そうした特異点に、ぼくたちは立っているのではないだろうか。

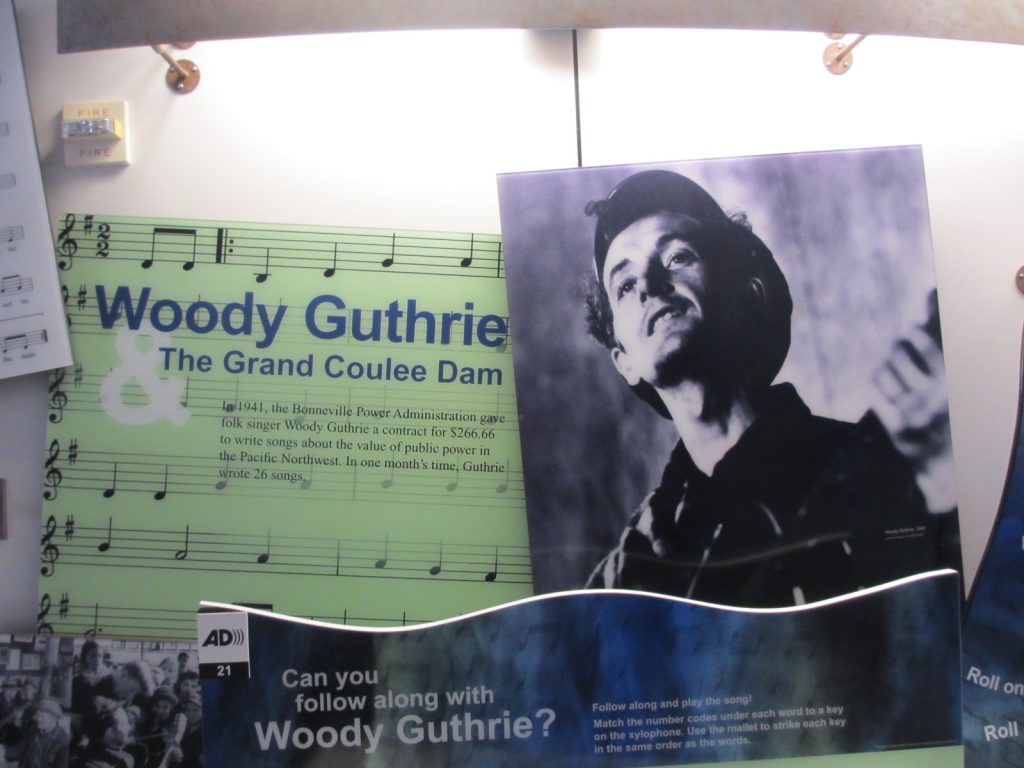

午後3時、グランド・クーリー・ダム(Grand Coulee Dam)に到着。第二次大戦中に造られた北アメリカ最大のコンクリートダムで、ここで発電された電気はハンフォードの核施設にも送られ、プルトニウムの生産などにも使われたという。資料館のなかにはダムの歴史を物語る写真や模型が展示されている。ウディ・ガスリーの写真があるので説明を読むと、彼は1941年に内務省からグランド・クーリー・ダムの歌を作るように依頼されたらしい。その歌がスピーカーから流れている。ウディ・ガスリーといえば若いころのボブ・ディランがあこがれたフォーク・シンガーで、ディランのデビュー・アルバムには「ウディに捧げる歌」という曲が入っている。またブルース・スプリングスティーンなどにも影響を与えたことで有名だが、彼自身の曲といえば「わが祖国」(This land is your land)くらいしか知らない。まさか内務省の依頼でダムの歌を作っていたとはね。

午後5時、キャンプ場(Steamboat Rock State Park)に到着。ここはワシントン州が管理するキャッピング・パークで26のキャンプ・スペースがあり、100人ほどがキャンプを楽しむことができる。その名の通り蒸気船の形をした大きな岩山がある。キャンプ場は芝で覆われ、周囲には灌木や茂みの平原が広がる。かなり大きな湖に面しているので、泳いだりボートを出したりしている人たちも多い。家族連れや年配のご夫婦が思い思いに野外活動を楽しんでいる。キャンプ場でのぼくたちの行動は寡黙かつ迅速だ。連係プレーで車から荷物を下ろし、阿吽の呼吸でテントを張り、厄介もののエアマットも膨らまして、手早く食事の支度を調える。すべては一刻も早くビールにありつきたいためである。

「乾杯!」

「う~、うまい」

ここは火を使うことができないので、食事はテイクアウトのサラダやローストビーフ、チキン、クラッカー、ピクルス、チーズ、ナッツなどだ。もちろんノー・プロブレムである。どうもぼくたちにはホテルやレストランの食事よりも、スーパーマーケットでテイクアウトの食べ物を買って気ままに飲み喰いするほうが性に合っているようだ。

「初期人類のことをずっと考えているんですけど」

「うん、そのようだね」

「彼らが最初に発した言葉は『うまい』だったかもしれませんね」

「初期人類が『うまい』って言ったの?」

「最初はウーウーとか唸っているだけだったのが、あるとき誰かが『ウーウー……ウマイ!』ってうっかり言ってしまった。そこから発話がはじまったわけです」

「初期人類は日本語を喋ったの?」

「細かいことを言っちゃいけませんよ」

「なんだかトランプに似てきたね」

「ヒトがいかにして人間になったかを考えているんです」

「ワイン行こうか」

「もう少しで核心に言葉が届きそうなんだけどな」

「白でいい?」

「なぜ言葉が生まれたのか……唸ったり吠えたりしているだけでもよかったはずなのに」

「白は半分にしてさ、赤も開けようよ。ローストビーフにはやっぱり赤だよね」

「そういう形而下的なことしか頭にないんですか!」

結局、人間誕生の謎は棚に上げてその夜も飲んでしまった。まずは白を半分、つぎに赤を一本空けて、まだちょっと飲み足りないなあ、などと言いながら残りの白も飲んでしまった。いやあ、愉快、愉快。これでいいのか?

慙愧の念に駆られて、翌朝は早く目が覚めた。ジェンダーフリーのトイレで用を足しながら、ぼくは固く胸に誓った、思索の妨げとなるような飲酒は控えよう、とりあえず今日の夕刻までは。気分を一新するために近くを散策してみる。脛ほどの高さの灌木の茂みのなかを歩いていくと、アヒルくらいの大きさの鳥の死骸を見つけた。肉はほとんどなくなって、骨と羽根だけが元の姿をとどめている。さらに歩いていくと前方にシカが現れた。健気に草など食んでいる。これは何かの啓示だろうか? 夢を見ているような気分で歩きつづけた。

はなのののはな

はなのななあに

なずななのはな

なもないのばな

気ままに谷川俊太郎の詩を口ずさんでみる。平仮名だけの七言絶句。AIではないので簡便にして短い詩しかおぼえられない。あらためてワシントン州で諳んじてみると、なんだか深遠な発語の謎に迫っている気がする。意味はほとんどない。音の心地よさだけで何かが伝わってくる。その「何か」は、おそらく3歳児にも認知症のご老人にも伝わるものだ。やわらかくて、暖かくて、豊かで、楽しくリズミカルで、淀みなく流れていて、動いていて、飛び跳ねていて……いい感じのもの。

ヒトが声を出すことで互いに応答し、その面白さに夢中になって、「なななな」とか「のののの」とかやっていたころ。音を声に乗せることが嬉しくて、やがて音を選ぶことに意識的になり、「なのなの」とか「なもなも」とか音を組み合わせることを発見し、さらには「ば」とか「ぱ」とか濁音や破裂音にも目覚めて、足元に心惹かれる色が点じているのを見つけると、指さして「ばな」とか「ぱな」とかいう音を唇の先に乗せてみる。そんなことが楽しくてしょうがなかった数万年前の遠いともだちのことが、懐かしく胸に去来する。

ふと、こんなことを思った。人間が一人で完結して生きる動物なら、死んだ仲間を弔うことはなかっただろう。死骸は死んだ場所に放置されたまま、朽ち果てるに任せておけばよかったはずだ。ところが人間はどうしたわけ一人では完結せずに、誰かとともに生きることをはじめた。ともに生きることのなかには「ともに味わう」ことも含まれる。そこから「おいしい」という感覚が生まれたのではないだろうか。「ともに味わう」という契機がなければ意識も感情も生まれなかった。生まれる必要がなかった。シカが草を食むように、ただ空腹を満たせばよかったはずだ。それは動物たちの摂食行動と変わらない。

ともに味わうことを知ったとき意識が生まれ、感情が生まれた。その感情を表現したくて言葉が生まれた。言葉以前の言葉が生まれた。発語の衝動のようなものがヒトのなかに芽生えた。ヒトが人になる以前、あるいはヒトがはじめて人になったころ、声を発すること、口から音を出すことが楽しくて仕方なかった時期があったに違いない。なぜ楽しいかというと、音を通して「おいしい」とか「うれしい」といった感情を交わし合うことができるからだ。音によって伝わる「いい感じ」のものを贈り合うことができるからだ。そうやって世界は立ち現れた。「光あれ」と神が言ったのは、きっとそういうことだろう。光ある世界とは、ともに味わわれる世界だ。世界は起源においてそのようなものだった。人間の起源もまたそのようなものだった。この感覚さえ手放さなければ、どんな世界が来ようと怖くはない。なぜならその世界もまた、ともに味わわれるものであるからだ。