k:どうしてボブ・ディランだったの。

K:ちょっと回り道になるけど、最初から話すとね、原発事故が起こって、まず考えたのは福島の子どもたちのことだった。きっと不安を抱えて生きているだろうなって。放射能の影響について、たくさん情報が入ってくるからさ。ぼくが高校生のときに脳腫瘍を疑われて、死に怯えながら過ごした日々がオーバーラップした。大人たちはいろんなことを言うわけだ。影響はないって言われても、本当かなと思うだろうし、逆に甲状腺がんなどを発症する確率が高くなるとか言われたら、ますます怯えるわけで、すごく理不尽だなと思った。

k:それで死の恐怖に怯えながら生きる高校生の話を書こうと思ったのかい。

K:前に書いたまま、発表のあてがなく放っておいた『ブルーにこんがらがって』のことを思い出したわけだ。これを新しいシチュエーションで書き直してみようと。

k:原発事故による放射能障害ってこと?

K:最初はそういう設定だった。産業事故が起こって「アルプ」っていう致死の物質が放出される。ドイツ語で「悪夢」って意味だ。そういう設定で第二稿を書いた。分量的にも単行本になるくらいの長さになったので、いつもお世話になっている編集者に読んでもらった。

k:ボブ・ディランは?

K:ああ、そうだった。そっちが先だ。電車のなかで湯浅学さんの本を読んでいたときに、ふとひらめいたんだ。ボブ・ディランを支えにして生きる高校生の話にすればいいじゃないかって。

k:支えになるかしら、ボブ・ディランが。降臨したって話は聞いたけど。

K:話の中心は死に怯える高校生、その恐怖や不安のなかに、なんとか希望を見出そうとしている若い人の話だ。そのときに何か支えになるものが必要だと思った。神様でもない、恋人でもない。善意や励ましではない。ぼくは実感として思った。もし自分が彼らの立場なら、そんなものはいらない。拒否するだろうって。じゃあ何が支えになるかというと、不健康な大人だ。ぼくならそう思う。モラルとか健康とか常識とか、全然考えていない不健全な大人。でも誰にも頼らずに、自分の好きなことをして生きている、という意味ではきわめて真っ当な大人。そういう人にいてもらいたい、そういう大人こそ支えになると思ったんだ。実際の順序は逆で、まずボブ・ディランのことを思いついて、ああそうだ、彼のような人こそ、この小説には必要だと思ったわけなんだ。

k:なるほど。ボブ・ディランのことは主人公の「ぼく」の口からたくさん語られるわけだけど、もう一人、ジョー・パブリックっていう正体不明の大人が重要な役割を与えられているよね。彼はなんなの?

K:最初はね、主人公の「ぼく」の独白だった。それがどんどん膨らんでいったんだ。自分の死について考えているわけだから、どうしても内省的になる。あまりにも思索的になり過ぎて、こりゃ高校生の考えるようなことじゃないなって。編集者からも、そのことを指摘された。彼のアイデアなんだ。いっそ別の登場人物を設定して、思索的な部分は、その人物のモノローグにしたほうがいいんじゃないかって。それでジョー・パブリックっていうキャラクターを思いついた。バンクシーっていうストリート・アーティストがいるでしょう? グラフィティっていうのかな。

k:落書きをアートにしちゃった人だね。

K:まあ、そういう言い方でもいいかもしれない。彼をイメージしている。正体不明で神出鬼没。名前も匿名性の高いジョー・パブリックだしね。ジョン・スミスとか、日本でいえば山田太郎や鈴木一郎みたいな感じかな。ちなみにビートルズのパロディ・バンドとして世に出たラトルズの『アーキオロジー』ってアルバムにも「ジョー・パブリック」っていう曲が入っています。

k:知らないって、ほとんどの人は。

K:まあ、そういう感じだ。あとは前にも話した、森崎茂さんとの『歩く浄土』の内容がかなり流れ込んでいる。同時進行で書いていたからね。小説のなかでジョー・パブリックが語る「九十八歳で元気です」のおばあさんのことは森崎さんに教えてもらった。あとパブロ・カザルスの話も、森崎さんとの対話がもとになっている。

k:ずいぶん影響を受けているわけだ。

K:影響というより恩恵だね。森崎さんはぼくの『世界の中心で、愛をさけぶ』という作品にまったく新しい光を当ててくれた。

k:そのあたりのことを少し説明してもらえますか。

K:正確なところはぼくたちの討議に記録されている、森崎さん自身の発言を読んでください。『喩としての内包的な親族』

k:またリンクかよ。

K:ごめんね。

k:まあ、いいけど。

K:大事なところだから。

k:わかったから、先をつづけてください。

K:森崎さんが言わんとしているところを、ごく大雑把に自分の言葉で言い直すと、あの作品に描かれているアキと朔太郎の関係は、ぼくたちが死の恐怖や絶望を乗り越えることができる唯一の場所ってことなんだ。何があっても大丈夫という場所だ。その場所は誰のなかにもある。無限小のかたちで眠っている。それを森崎さんは「根源の性」と呼んでいる。

k:きみの小説の話だけど、このまま進めていいのかい?

K:いいんだ。ここが小説のモチーフだから。

k:じゃあ、どうぞ。

K:もう一度言うと、誰のなかにも「根源の性」はある。でも無限小だから気がつかない。『世界の中心で、愛をさけぶ』で描かれているアキと朔太郎のように、何かのきっかけでそれが膨らんで、ここがどこかになっていく。でも、偶然だ。偶然に誰か、あるいは何かと出会って、たまたまアキと朔太郎みたいに「根源の性」の場所を生きることもあるけれど、生涯出会わないこともある。そういうケースのほうが多いかもしれない。にもかかわらず、誰のなかにも「根源の性」は眠っているんだ。まずは気づくことが大切だ。その気づきを、今度の小説ではジョー・パブリックに語らせようとしている。「九十八歳で元気です」やパブロ・カザルスのエピソードを使って。そして主人公のぼくにも、たとえばバンドの仲間と音楽をやることや、それから奈美ちゃんという女の子との出会いを通して気づかせようとしている。残念ながら、うまく書けていない。

k:認めちゃっていいのか。

K:いいんだ。そう簡単に書けるわけがないよ。

k:謙虚なのか、居直りなのか。

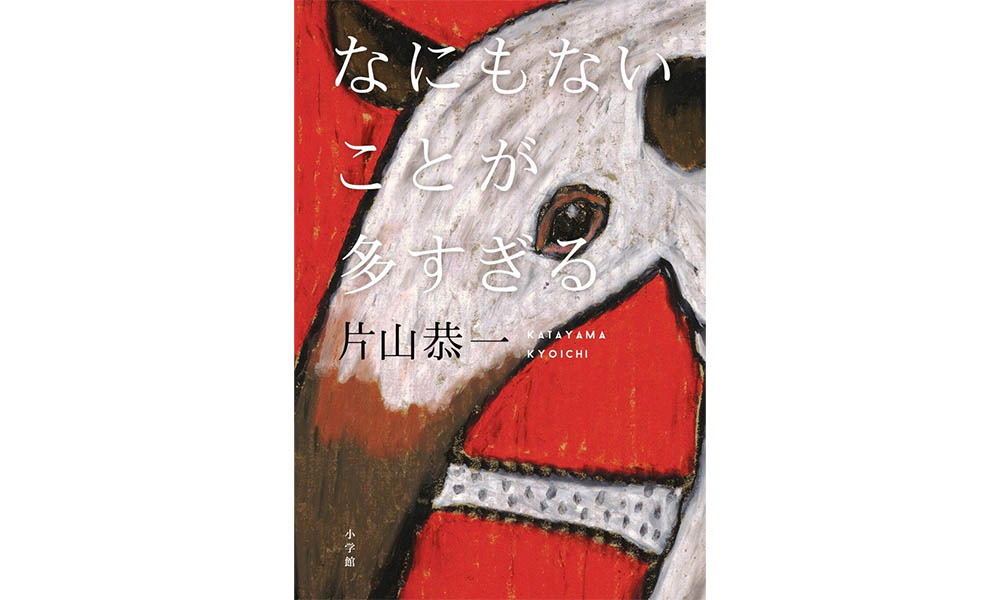

K:未知のことを書こうとしていることは自分でもわかっている。またまた森崎さんの言葉を使わせてもらうけど、彼は「還相の性」と言っている。親鸞だね。往相と還相。つまりぼくたちが偶然に誰かと出会ったり出会わなかったりするのは行き道なんだ。行き道があれば帰り道がある。帰り道、親鸞のいう還相の眼差しで見れば、偶然は必然になる。そのことを森崎さんは「浄土が歩く」と言っている。ロジャー・ペンローズの宇宙論みたいに抽象的な話になるけど、ぼくたちはなんとか浄土を歩かせようとして討議を重ねている。思考しているのは森崎さんで、ぼくはそれに付いていっているだけだけどね。そこで受け取ったものを、小説に反映させようとしている。『なにもないことが多すぎる』は、そういうことをやろうとしている。難しい。うまくいっているとは言えない。だからまたつぎの作品を書こうと思う。やりたいことはわかっているし、やれるってこともわかっている。時間はかかるだろうけど、勝算はあるんだ。

新作『なにもないことが多すぎる』を語る(Part5)

最新作を語る

最新作を語る

この記事は約6分で読めます。